编者按

土壤修复对化肥行业是一个全新的课题,更是系统工程,仅凭化肥行业自身很难完成,推动土壤修复亟待政府拉一把。

土壤退化有多重根源,棒子只打在化肥行业,显然有失公允。中国的国情和农情是土壤退化最重要的根源之一。中国有世界最庞大的人口,但人均耕地面积仅为世界平均水平的三分之一左右。在有限的耕地上养活世界最多的人口,土地利用率非常之高,承载负担非常之大,这是导致耕地质量不高的首要因素。

联合国粮农组织的资料认为,化肥对提高中国粮食生产能力的贡献率为45%~50%。不过,由于化肥利用率低,在保障粮食安全和农民追求增产增收的压力下,化肥过量施用情况确实较普遍,在一定程度上影响了土壤生态环境,这也是客观事实。

修复土壤、提升耕地质量,是当前农业供给侧改革的命题之一,在这个时代命题面前,化肥行业作为农业最大的供给侧,自然要肩负起使命,责无旁贷、义不容辞。而解决藏粮于地问题,除了化肥行业自身不断研发新产品、普及科学施肥技术之外,政府的支持不可或缺。

一方面,目前农民对土壤修复重要性的认识还不到位,土壤修复的效益一时半会儿看不见摸不着,他们没有使用更高效更环保肥料的积极性,不愿为土壤修复买单。另一方面,化肥企业研发推广新型肥料,意味着前期大量人财物投入和后期漫长艰苦的示范推广,这在产能过剩、经济效益整体性下滑的今天,企业压力可想而知。

土壤质量的棒子不应只打在化肥上,同理,土壤修复的任务也需要大家合力完成。行业快速转型期,企业需要政府拉一把、送一程,尤其是土壤修复这项长期性、战略性的任务更应如此。

解决农业面源污染和土壤退化问题,从目前实际看必须由国家主导,有必要将新型肥料产业纳入国家战略性新兴产业范畴,将土壤调理修复剂及技术纳入国家新材料产业序列作为突破口,成熟一类增补一类,这将是一条可行路径。

从化肥行业在中国发轫算起,它压倒一切的使命,就是为粮食生产和养活中国人保驾护航。在这个使命召唤下,在最近30年里,化肥行业完成了从进口国到世界最大生产国和消费国的逆袭,中国粮食产量也同期实现了历史性的“十二连增”。

眼下,化肥行业这个曾经压倒一切的使命正在发生变化,就是既要保障粮食稳产高产,还要兼顾土壤修复和生态环境保护。换言之,化肥不仅要保障农业丰收,还要“喂肥”耕地。双重使命集于一身,对一直在快车道上奔跑的化肥行业而言,这是骤然遭遇的空前挑战;自然,也是催逼转型的一次冲锋号。

有趣的“发现”

今年3月26日,在农业部种植业司、工信部原材料工业司、中国石油和化学工业联合会指导下,中国化工报社、全国农业技术推广服务中心、金正大集团等八家单位联合发起肥料供给侧结构性改革大型调研。这是全国工业领域首个以供给侧结构性改革为课题的调研活动,它的目的就是要把脉化肥行业“病灶”,寻找产业转型之道。

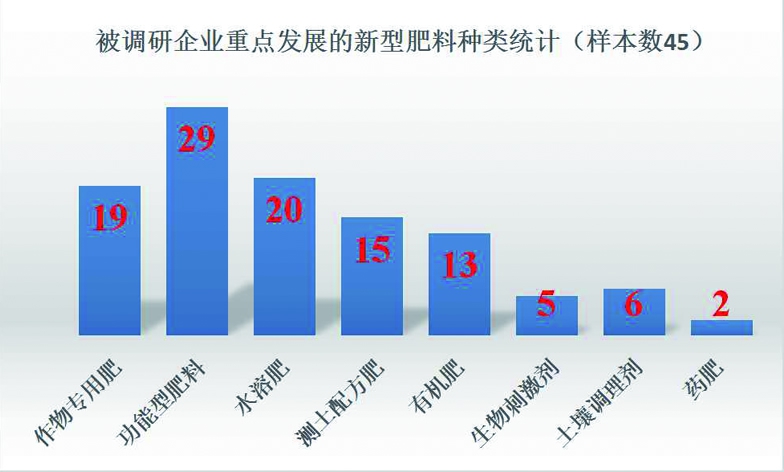

调研持续进行了8个月,一大批企业通过问卷向调研组反馈现状、问题和建议。记者随机抽取47份问卷看到,竟有13家传统化肥企业做起了土壤调理剂或有机肥,不乏鲁西化工、金正大、六国化工、中盐红四方、泸天化、司尔特等业内骨干。

这是一个耐人寻味的现象。一直以来,上述企业都以氮肥、磷肥或复合肥为主业。在传统化肥企业看来,无论是有机肥,还是土壤调理剂,产业体量和市场空间与传统化肥不可同日而语。化肥企业大都是“大块头”,对这些产业规模很小的“边缘领域”多不愿涉足。

究竟是什么促使这些化肥龙头发生了如此之大的改变?答案就是土壤修复。

国务院参事刘志仁在参加肥料供给侧结构性改革调研时曾表示:现在讲到农业污染,我们感到难度最大的是土壤。水、空气都可以流动,而土壤污染是隐性的,不易消除,所以国家现在下决心要解决耕地修复和土壤改良问题。“农业八字宪法中,第一个字就是土。我在这里给化肥界提一个建议,能不能研发一种化肥,既能提高粮食产量,也能对土壤有改良的作用。这个功劳,不比确保粮食增产小。”刘志仁疾呼。

声明

来源:互联网

本文地址:http://farm.00-net.com/news/3/2017-11-10/266795.html