重建中汲取信心与力量

本报评论员

历史的篇章即将翻到2011年5月12日——汶川大地震三周年。

每一个中国人都无法忘记,2008年5月12日14时28分04秒,一场突如其来的巨大地震袭击我国四川、陕西、甘肃等地,数十万平方公里的土地上房屋倾毁、家园破碎、道路坍塌、亲人失散,6万余同胞遇难,数百万人流离失所,直接经济损失8451亿人民币……西南处,国有殇,汶川大地震成为新中国成立以来破坏性最强、波及范围最大的一次地震。

强震过后,一场新中国成立以来动员范围最广、投入力量最大的重建家园的伟大工程也在这里拉开了帷幕:党和国家领导人多次亲临灾区、运筹帷幄、指挥抗震抢险;19个省市组成的10万援建大军奔赴四川、甘肃、陕西的重灾县,进行对口支援;几千万灾区人民,迅速擦干眼泪,从废墟上站立起来,与援建者一起,携手重建家园;来自社会各界、海外华人及国际友人的解囊相助,为灾区重建注入了强大的慈善暖流,一方有难,八方支援……

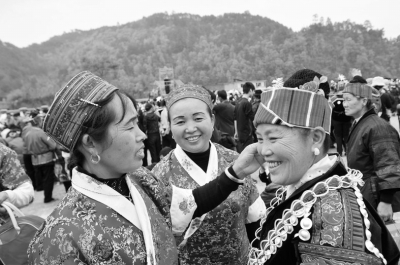

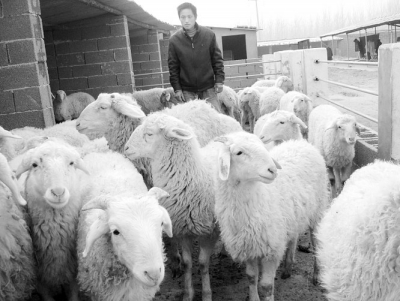

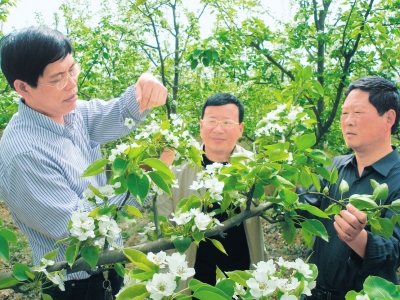

如今,三年的时间即将过去,经历1000多个日夜的艰苦努力与奋力拼搏,这片曾经满目疮痍的土地如今已发生了翻天覆地的变化:家园建起来了——从青川到北川,从羌寨到坝上草原,一排排崭新别致的民居、一座座各具特色的村庄、一个个功能齐备的城镇、一所所崭新现代的医院学校、一条条横贯东西的马路,以一步跨十年的速度,从废墟中“长”出;产业发展起来了——借力灾后重建与西部大开发的东风,这里在更高的标准上推进农业基础设施、服务配套建设、产业结构改造、升级和调整,乡村旅游、特色农业、文化产业的蓬勃兴起,让人们不仅住上了好房子,也过上了好日子;心灵也逐渐温暖起来了——也许,那些曾经痛苦的记忆不会完全从记忆深处抹去,但是,当孩子们展露出灿烂的笑脸,当一个个破碎的家庭重新组合,当大多数人回归平凡如常的生活中时,他们对未来的信心与期望也在越来越多地集聚,我们知道——这,就是最好的重建。

从抗震救灾时的众志成城到如今灾后重建的重整河山,不得不说,灾区恢复重建力度之大、进度之快、效果之好、变化之巨,实在是超乎想象。因为,我们曾经面临的是涉及到10多万平方公里的51个极重灾县和重灾县,500多万户城乡住房、上万所学校、绵延数万公里的干线公路和农村公路,这些件件都是实打实的硬杠杠。此外,震后灾区还面临着生态环境恶化、资源承载能力下降、就业形势严峻、灾区群众心灵创伤严重等诸多压力,尤其是这期间我们还经历了世界金融危机不断蔓延、以及其他各种极端自然灾害频繁发生、偏重发生的挑战。这些都进一步加大重建工作的艰巨与复杂。

在这样的情况下,汶川灾后恢复重建三年任务在两年间基本完成,实令国人振奋、世界瞩目。这充分体现了中国共产党坚强领导的政治优势和以人为本、执政为民的执政理念,体现了中国特色社会主义动员群众、组织群众、集中力量办大事的制度优势,体现了中华民族强大的凝聚力、向心力以及坚强不屈的民族精神。正是因为有了这些理念的引领、体制的保障、精神的支撑,我们才能在这么短的时间内,集聚这么多的人力、物力、财力,心往一处想、劲往一处使,倾全国之力夺取抗震救灾和灾后重建的伟大胜利。

春回大地、万物复苏。汶川,这片曾经饱尝苦难的土地,正在迎来一份重生的喜悦与“而今迈步从头越”的自信与豪迈。三年前,我们曾在此处悲壮高歌,三年后再度造访这里,更多感受到的是从内心深处涌动的民族的骄傲与自豪感,是对生命如此顽强的敬畏与感动,是对地震灾区以及祖国未来无限的希望与畅想。“四川雄起”、“中国加油”、“困难压不倒英雄的中国人民”,这些曾响彻在抗震救灾时期的声声呐喊,言犹在耳,经过三年的沉淀与洗炼,已经演变成了一幅真实的图景,矗立在中华大地上。它将带领更多的中国人民于磨难中奋起,在“多难兴邦”砥砺下,铸就一座中华民族顽强拼搏、自强不息、不畏艰险、百折不挠的历史丰碑。

声明

来源:互联网

本文地址:http://farm.00-net.com/news/3n/2011-04-20/204425.html