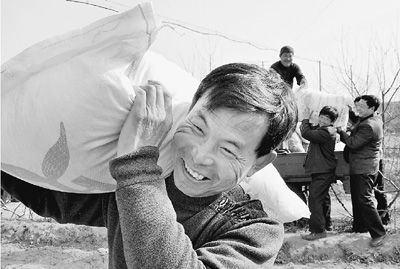

安徽菜农陈伟拉着一车西红柿,在南京的几个农贸市场兜了好几天,仍然没卖出去多少。

“一个月前销路还挺好,现在到季了反而卖不动,他们都说我的西红柿涂了催化剂不敢买。”陈伟说,他们家种了两个大棚的西红柿,每年6月份收果前都要涂一种叫做“乙烯利”的制剂,“这样熟得快,早上市可以卖个好价钱,家家都是这样做的。”

不久前,“乙烯利事件”曾使海南蕉农蒙受惨重的损失,尽管不少专家极力“洗清”乙烯利的“罪名”,但由于相关监管部门仍未作权威解释,以及农资市场一贯以来的混乱,时隔两月,“乙烯利”风波再次袭及内地多个省市的果蔬市场。

乙烯利“罪与罚”

陈伟家种了两个大棚的西红柿,每年西红柿长到七八成熟的时候,他就到农资市场去买一种叫做“乙烯利”的制剂,涂抹在西红柿果实和茎相连处,过一天再摘下来拉到市场上去卖。当地农民更愿意叫它为催熟剂。

西红柿是越冬作物,使用催熟剂的目的就是提前上市,赢得价格优势。“家家户户都用这样的法子,一抹就熟了,卖相特别好,早上市卖价格还高。”据陈伟估计,最早上市的西红柿,批发价能卖到1.8~2元/斤,反季卖价格更高;而不催熟的西红柿随后大批量上市后,价格会下降0.8~1元/斤。通常一亩地大约种植三四千株西红柿秧,每株能结12~20个果实,按亩产3000斤西红柿计算,1亩地催熟西红柿能多赚3000元左右。

“这个药剂很便宜,一亩地的成本也就在5块钱左右。”陈伟说。

除了西红柿外,种植黄瓜的菜农也非常喜欢催熟剂。南京一位菜农说,用不用“催熟剂”差别很大,正常长的黄瓜亩产5000斤左右,用了可以到8000斤,人家技术好的,亩产更高。“另外,保存期长,在菜场不用药的两三天就发软、很难卖掉,而用药的至少能保存五六天,瓜贩和超市都比较欢迎。”

正是因为这些原因,一些农民们常年都使用催熟剂,既可以增加产量,又能提高收入。

在合肥的几个农资市场,几乎每家门店都出售包括“乙烯利”在内的各种植物生长调节剂,店主反映销路很好。一位店主说:“谁家大棚不用这个?几乎是100%在用!”

据悉,经过催熟的果蔬在安徽、江苏等地市场上并不少见,一些专家言论认为,乙烯利是一种酸性低毒农药,过量摄入可能会致癌或使儿童早熟,一时引发市场谈“催”色变。

但多位农业专家则表示,乙烯利是一种按生物原理研制的制剂,对人体不会造成危害。

农业部农产品质检中心副主任、中国农业大学食品科学与营养工程学院院长罗云波解释,乙烯利实际上是一种能够产生乙烯的一个简单化合物,在使用的时候能够释放出乙烯,而乙烯则是果实中一种天然的植物激素,能够使水果蔬菜成熟。乙烯利正是利用这种生物原理生产出来,促进植物成熟。

此前,海南的香蕉也因为被曝使用催熟剂而大量滞销。对此,中国热带农业科学院原副院长、生物技术教授郑学勤表示,催熟过程是一种复杂的生理生化反应过程,而不是一些报道中所说的化学过程。

据了解,乙烯是普遍存在于植物体内的五大天然植物激素之一,早在1901年前就被发现有催熟的功能,1979年美国华人科学家杨祥发教授首次发现了乙烯在植物体内合成的全部生理过程及其合成机理。

中国热带农业科学院热带农产品质量监督检验测试中心副主任彭黎旭前几年参与了乙烯利残留量安全监测标准的制定工作,他介绍,近年来,在对全国南北多个大城市香蕉监督检测过程中,尚未发现香蕉催熟有害人体的情况。

他说,用乙烯利或乙烯气体催熟,其原理都是一致的,都是乙烯气体发挥了诱导和激活作用,因此其使用量是微乎其微的,不可能对人体健康造成不良的影响。

农资市场乱象

尽管如此,由于相关监管措施的缺失,以及政府部门未作出权威定论,乙烯利对市场、特别是农民的影响仍在延续。

南京一位农业人士称,水果本身也会散发乙烯,因此在检测时无法判定哪些乙烯来自植物本身,哪些是后期人工涂抹在水果上的。“而且这种催化剂应该是一种植物生长调节剂,从来不在农药检测范围内。”

上海市农科院园艺所所长朱为民说,尽管现在还没有实验数据证实乙烯利对动物的危害,但仍建议应该通过严谨的动物实验来研究植物生物调节剂处理后的蔬果是否对动物的发育产生影响,以翔实的数据、权威的结果消除市民的疑虑。

声明

来源:互联网

本文地址:http://farm.00-net.com/news/3/2011-7-25/210017.html