2018年中央一号文件明确提出,“深化农产品收储制度和价格形成机制改革,加快培育多元市场购销主体”。起步于2014年的主要农产品价格形成机制和粮食收储制度改革目前进展如何?又将怎样进一步深化推进?

笔者了解到,主要农产品价格形成机制和粮食收储制度改革在2017年取得实质性成效,玉米价格市场形成机制已经形成,稻谷和小麦“市场定价”特征明显。

玉米由“就地储”变“全国销”

玉米是粮食收储制度改革先行者,市场形成机制已形成,改革效益好于预期

2017年新粮上市,东北玉米价格恢复性上涨,从每公斤1.2元以上涨到1.6元以上,出现量价齐升的局面。

玉米作为粮食收储制度改革的先行者,从2016年玉米收储市场化改革以来,玉米价格由以托市价格为参照转向市场形成价格机制。“玉米价格形成机制现已形成,种植结构优化,加工企业全面激活,改革效益比预期的更好。”国家粮食局局长张务锋在日前召开的2018年全国粮食流通工作会议上说。

改革之前,因为国内玉米价格高,玉米加工企业要么进口玉米,要么退出市场;改革之后,玉米价格下降,成本下降,东北玉米购销活跃,由“就地储”变成“全国销”。同时,玉米库存消化进度超出预期,2017年全年政策性粮食库存消化845亿公斤,是2016年的1.37倍,政策性玉米库存比历史最高点下降28%。同时,由于农产品品种间比价关系更合理,种植结构得到优化调整。初步估算,2017年全国籽粒玉米种植面积调减约2000万亩,大豆种植面积增加871万亩,青贮玉米和优质饲草增加约500万亩,马铃薯增加约200万亩。

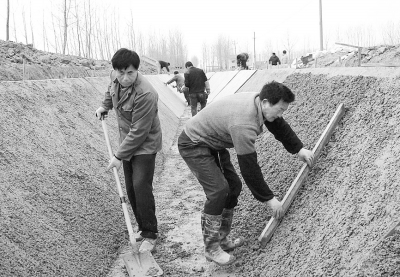

黑龙江是粮食生产大省,处于粮食收储制度改革的最前沿,粮食收购方式已由政策性收储向市场化购销转变,粮食收购主体由单一政策执行主体为主的“独唱”转向多元市场主体共同参与的“大合唱”。据了解,目前有1789户省内外粮食企业在黑龙江开展玉米市场化收购。黑龙江大力发展粮食产业经济,吸引其他省份的粮食加工企业到黑龙江投资,有力促进了省内“粮头食尾”“农头工尾”快速发展。

提高农民种粮信心

规模化经营是实现节本增效、增加种粮农民收益的突破口

粮食收储制度改革涉及利益关系调整,特别是涉及千家万户农民的利益,处理不好可能对粮食安全造成影响。中国宏观经济研究院产业与技术经济研究所所长黄汉权认为,粮食收储制度改革后,粮食价格随之下降,规模化经营是实现节本增效、增加种粮农民种植收益的一个突破口,可以通过土地适度规模化和服务社会化规模化来实现粮食提质增效,提高农民种粮信心。

2017年,吉林省德惠市朱城子镇哈拉哈村种粮大户周延武种了600亩玉米,他以每公斤1.34元卖掉了全部玉米。现在当地玉米价格已经涨到1.6元以上,他有些后悔卖早了。“现在种地必须经常研究市场行情变化。”周延武说。

与周延武不同,吉林省榆树市田丰机械种植专业合作社联合社理事长陈卓应对市场十分自如。陈卓说,合作社为社员提供耕、种、管、收以及粮食收购等全程托管服务,现有社员398户,托管土地1.3万亩。合作社与一批粮食企业建立了长期合作,根本不愁粮食的销路。

中国正处于传统农业向现代农业转型过程中,小农户分散经营和新型农业经营主体规模经营长期并存。像周延武这样的种粮大户可通过土地规模化经营取得较好的收益。合作社可通过土地托管降低农资等投入成本和作业费用,实现节本增效。陈卓说,这几年榆树市大力推广土地深松、秸秆还田等保护性耕作,如果农民自己耕种,每亩作业成本73元左右,合作社向社员每亩收取20元保护性耕作费,仅此一项,每亩节约成本53元。合作社保护性耕作面积达到一定规模后,政府会奖励合作社一笔保护性耕作补贴。

声明

来源:互联网

本文地址:http://farm.00-net.com/news/8/2018-02-27/302943.html