拓荒者们的胸襟是宽厚的,他们理解创业的艰难。洋水沟像巨大的磁石,吸引着一批又一批的后来者。

矿业总公司技术部地质技术员刘永旭,他于2003年从家乡贵州绥阳考入重点大学中国地质大学地质学专业。大四的时候,团中央在学校选拔志愿者时,他申请成为了一名团中央的西部志愿者。

2007年,刘永旭毕业后分配到贵州省地矿局102地质大队,工作两个月后,由于他还在攻读的第二学位与工作的矛盾,他离开了地质队(他当时在攻读清华大学的工商管理学位)。2008年3月,他选择加入了开磷矿业总公司,到井下当一名技术员。在开磷磁场般影响下,他很快就深深的爱上了开磷洋水矿山这片土地。

2009年7月,他的女朋友从郑州航空工业管理学院英语专业本科大学毕业后也来到开磷矿山扎了根。他们像接接力棒一样,从前辈肩上接过建设开发洋水矿山的重担,支撑着矿山生产大梁,成为一批批开磷矿山的顶梁柱,使得矿山充满生机活力。

“我的生命卑微且渺小,只有和开磷矿山共赴烈火之约,才能使我锻造钢筋铁骨,抵达信念与纯粹的精神境界。”这既是刘永旭的内心世界,也是他扎根矿山的理由。

难以泯灭心底的追求和向往。

我为祖国献磷矿

野岭荒山万宝藏,

全凭铁汉手双双。

彩旗飞舞欢声动,

抬出开磷第一筐。

这是第一批拓荒者、原开阳磷矿矿务局党委副书记贾绍柱当年在《出矿》一诗中记叙的情景。诗歌生动地描述开磷人在艰苦条件下,用最原始的方法为祖国开采磷矿的喜悦心情。把拓荒者气壮山河的豪迈气概表达得淋漓尽致。在那个激情燃烧的岁月,这首诗已成为开磷拓荒者心灵的写照,激励着一代代开磷人,投身矿山建设,用铁汉双手、人拉肩扛的壮志豪情,谱写出开磷矿山一曲曲撼天地、泣鬼神的感人乐章。畅饮过岁月的风流,他们是穿越时空的强者。

拓荒者们多数是少壮离家来到洋水沟,这就为十里矿山注入了雄性与刚毅的气息,产生一种阳刚之气的青春活力,很快就在那艰苦岁月与矿山融为一体,形成一种厚重、朴实、执著,一不怕苦、二不怕累、特别能战斗、能付出,说干就干不管不顾的精神,而这精神在感化装点矿山的同时,又构成了矿石般不显不张、藏而不露的性格,只要你真心了解他,热爱、关心、帮助他,他就会对你好,并把你溶入其中,绝不会欺生,用火一般的热情对待你,掏心掏肺地把珍藏在心底的宝藏奉献给你,向你袒露出滴水之恩涌泉相报的情怀,吸引着你来这里无私地为祖国开采磷矿,使你自然而然就形成与矿山共生共荣、同甘共苦共为一体,形成那种“万有引力”的气息,又吸引着一批又一批、一代又一代勤劳的人,如种子般自愿、自在、自由落在洋水矿山这片热土上,生根发芽开花结果。

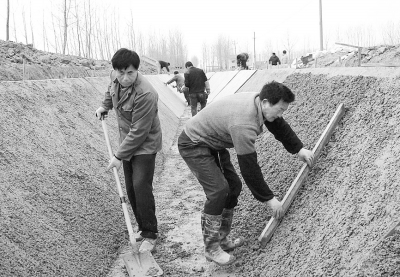

一些老矿工至今仍清楚地记得:上世纪六十年代后期和七十年代初期,是开磷矿山大规模建设的时期。那时井下作业条件确实很差,粉尘大,水也大,能见度低和安全作业条件较差。每天都是一身泥沙一身汗,地面上的人根本无法体味井下采矿作业的艰辛。井下工人们每天要扛着水泥爬上几十米高的天井,用风镐打眼,空气中充斥着爆破后刺鼻的浓烟,耳旁萦绕着T2机刺耳的轰鸣,还要防着冒顶和偏帮的危险……

看到一车车矿石运出井口,输送到祖国的四面八方,不知道凝聚了多少艰辛。可矿工们的收入每月仅有29.5元到31.5元,相当于现在同类岗位收入的0.7%左右。井下补贴仅为两毛到两毛五分钱。这样低的待遇与艰辛的付出形成鲜明的反差,可矿工们却仍然每天把灿烂的微笑挂在脸上,无怨无悔。这在日益物质化的今天看来,他们的情怀是那么的不可思议,不可理解。然而这就是那个时代开磷矿山人精神风貌的真实体现。

“红色土地”再续传奇

二期工程是开阳磷矿用沙坝矿区。用沙坝是1935年4月红军一军团长征经过的地方。烽烟飘过31年后,于1966年10月,在当年红一军团经过的地方,开始了用沙坝矿区的大规模建设。工程设计边施工边修改,历经17年。1989年10月竣工并通过国家验收投入生产。今天,开磷人发扬红军长征精神,已将用沙坝矿区由前期(1230以上)年产50万吨提升到现在的年产200万吨能力。

声明

来源:互联网

本文地址:http://farm.00-net.com/news/8/2012-06-08/313665.html