1 叶枯唑的过去:鲜花与掌声

叶枯唑,是1970年代中国少有的自主创制的新农药。

在1970年代,因为水稻白叶枯病的年年大发生,当时国内外缺乏防治白叶枯病的有效药剂,于是催生了“叶枯唑”新药剂。

最先研发出“叶枯唑”的,当属四川省化学工业研究设计院。叶枯唑的诞生,为当年的化工研发人员,赢得了应有的鲜花与掌声,改变了当年主要依靠进口日本农药“敌枯双”(1986年被停用)的局面。

叶枯唑的诞生,为我国水稻细菌性病害的防治,立下了汗马功劳。叶枯唑,具有内吸性,治疗效果明显,对水稻白叶枯病具有理想的效果,药效好,价格实惠,性价比高。

由于中国的《专利法》是直到1984年才正式颁布出来的,因此1970年代出生的叶枯唑,在当年是属于国有生产技术,产权不清晰,难以受到专利的有效保护,于是,在1980年代,叶枯唑生产企业一下子冒出了20多家。

1979年,“叶枯唑制剂生产技术”,获得浙江省科学大会二等奖;1982年,由浙江省温州市工科所和温州市农科所等,合作开发叶枯唑可湿性粉剂成功,当年就正式投入小试,在大田使用上取得较好防治效果,1984年扩大化生产,获得浙江省科技成果二等奖。

长期以来,提起水稻白叶枯病和细菌性条斑病的防治药剂,主要是以叶枯唑为主导,辅之以农用硫酸链霉素、菌毒清(辛菌胺醋酸盐)及代森铵等,而这后面3个药剂防治效果,均不如叶枯唑,因此,水稻细菌性病害的庞大市场,在1980年代,催生了很多集体所有制及私有制(民营)农药生产企业。在当年,因为水稻白叶枯病和细菌性条斑病年年均有大发生,导致叶枯唑市场供不应求,出现了代理商“拿钱、排队、等货、抢购”的火爆局面。

1990年代,叶枯唑生产厂家又冒出了20多家。2000年之后,还陆续地有10多家企业继续申请叶枯唑的登记生产。

因此,直到2008年,在国内登记叶枯唑的企业,累积有55家之多。

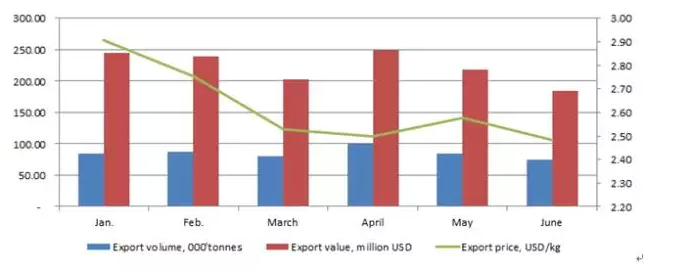

同时,因为叶枯唑对水稻白叶枯病的卓越防效,合理的价格,性价比高,一直成为出口东南亚水稻国家的主要药剂。

叶枯唑制剂,是国内最早实现“制剂出口”的本土农药之一,长期以来,一直是亚洲区域水稻细菌病害的主打药剂。

“叶枯唑原药生产技术”,2004年被列入《中国禁止出口、限制出口技术目录》编号982903X之中,属于中国自主知识产权的化学农药生产技术。

在1978—2008年间,叶枯唑赢得了自己辉煌的30年。

2 叶枯唑的现在:落寞与冷清

随着叶枯唑登记企业的不断增多,导致市场价格搏杀,批发价格混乱,零售利润穿帮,厂家无利可图,于是只有偷工减料;加之我国水稻制种技术(包括杂交水稻的品种改良)的不断进步,水稻的白叶枯病,在逐年地减少,只有少数年份,偶尔零星地发生;水稻细菌性条斑病,也只有出现在台风年份,假若无台风及暴雨天气,则几乎不会发生水稻细菌性病害。于是,自2008年之后,叶枯唑市场逐步地变得落寞,“水稻无病”,市场消失,叶枯唑从原来热火朝天的局面逐步地变得冷清下来。

2008年的“农药临时登记清理政策”,一下子清理掉44家企业的叶枯唑“临时登记证件”(LS临时登记),市场上从原来55个登记证件一下子缩减为只有11家叶枯唑的正式登记证件(PD正式登记),但是这也无法挽回叶枯唑昔日的辉煌。

在此期间,虽然有少数几家企业在白菜软腐病和番茄青枯病上进行了扩展登记,但是,叶枯唑再也没有恢复到当初的“主打”地位。

3 叶枯唑的未来:难题与悬念

自1970年代诞生以来,叶枯唑一直只有制剂的登记,却没有进行原药的登记,这是一个历史遗留问题。

2014年9月《叶枯唑安全风险座谈会》在温州召开。会议上,达成初步意见:一是需要补充叶枯唑原药登记;二是需要企业自己联合做慢性毒理试验;三是叶枯唑登记资料的再评估。

此外,会议上还提及到:叶枯唑分解代谢产物不明朗、慢性毒理学试验缺失、田间抗药性问题日益突出等。这些,都需要企业重新联合试验,集体回答参会者的质疑与提问。

但是,快一年时间过去了,叶枯唑企业联合试验,还是没有眉目,每个企业都有自己的小算盘,都在计算着各自的利益。

目前市场上,叶枯唑制剂(20% WP),低廉的价格,刀片一般的薄利,导致大多数厂家都没有兴趣与动力,再在叶枯唑上投入时间、金钱和耐心。

声明

来源:互联网

本文地址:http://farm.00-net.com/news/5/2015-10-13/207402.html