难忘苏勒阿勒玛塔

艾克拜尔·米吉提

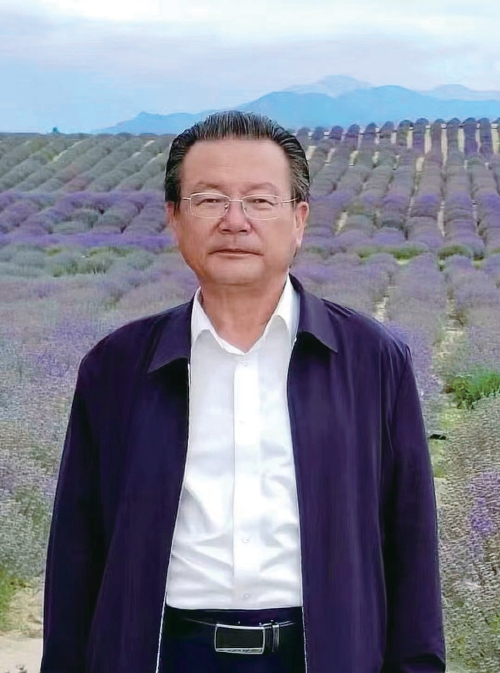

艾克拜尔·米吉提,1954年4月出生,新疆霍城人,哈萨克族著名作家、翻译家,第十一、十二届全国政协委员、中国作家协会影视文学委员会副主任、中国电影文学学会常务副会长。中国作家出版集团原党委副书记、《中国作家》原主编。处女作《努尔曼老汉和猎狗巴力斯》获1979年全国优秀短篇小说奖,短篇小说《哦,十五岁的哈丽黛哟……》等作品多次获得全国少数民族文学创作奖和其他奖项。

上一辈人走了,

下一辈人还得继续生活,

接续亲情友情,

人生大概就是这样一个规律。

在新疆伊宁市,大家耳熟能详的是六星街、喀赞其、伊犁河大桥等民俗风景旅游点。很少有人知道,还有一个叫苏勒阿勒玛塔的地方,意为有水的苹果谷,这是伊宁市唯一的山区,且有风景秀丽的夏牧场,隶属巴彦岱镇管辖。

一

在这条山谷深处,住着我家一个远房亲戚额冉一家。那时候,他每年都会到市里来看望我们。父亲对他很敬重,每次都会和他拉拉家常。母亲会亲自下厨,为他献上香喷喷的奶茶和茶点,然后奉上手抓肉或是抓饭,就像过节一样。这些记忆恍若昨日。不过,我一直没有去过苏勒阿勒玛塔,只知道从铁厂沟进去就是,但想象不出那里的景致会是怎样。

那年,父亲去世,我们把父亲安葬在铁厂沟口新辟的公墓里。母亲对我说:“在你父亲墓旁给我留块地,我的年岁也大了,迟早都会去那里的。”我当时听了心里咯噔一下,这是一个我还未曾预想的问题,心里甚至有一点小小的不悦。但是,母亲既然说了,作为孩子就应该去办。我和弟弟妹妹们在父亲的墓碑周边用铁栅栏围护时,多围进了两米地,也是了却母亲的一个心愿。后来,母亲和我们一起来扫墓,望着那块多围进的空地,脸上露出一种欣慰的笑容。

安葬父亲那一天,额冉带着他的几个儿子来了,并和众人一道动锹添土,嘴里念叨着:一个好人走了,愿他的灵魂永驻天园,福荫庇护后人……

有一次,他从苏勒阿勒玛塔进城来看望我家,特意到铁厂沟公墓父亲的墓地。我突然感动,心里意识到一个问题,便问他:“您是怎样进城的?”他略略笑了笑说:“我是从苏勒阿勒玛塔骑马下山的,到铁厂沟口往墓地拐了一下,后来把马寄放在巴彦岱的一个朋友那里。马不让进城,我乘坐公交车过来,很方便,马也饿不着,朋友会照料它……”我为我曾经的粗疏心里感到惭愧,过去我怎么从来没有关心过他是怎样进城的呢?这才是真亲戚,总会不慌不忙地进城来看望我们一家。

时光就是这样在不知不觉间过去了。有一年夏天,我从北京回到伊犁,母亲告诉我,咱家在苏勒阿勒玛塔的那个亲戚额冉前不久去世了,应该去他家看看。我愣怔一下,生命怎么会如此脆弱,无以挽回。然而,事实的确如此,让你不得不面对。或许人生就是这样,你生命中的另一个好人也毫无预兆地走了。这将成为一种缺憾,再也不会有这个亲戚又是骑马,又要换乘公交车,不辞辛苦前来看一眼你家。

那天,五弟开来一辆墨绿色的三菱越野车,他说轿车上不了山顶。我在心里纳闷,苏勒阿勒玛塔不是从铁厂沟进去么,何来山顶?但是,事实证明我错了。那时候,苏勒阿勒玛塔没有现在的柏油公路,铁厂沟里是行不了车的。弟弟开进铁厂沟口,在一处山坡开上了山顶。那山坡顶上视野十分开阔,是一望无际的草原,直抵北面辽远的天山山麓。路是双车辙的土路,是那种马车、牛车、拖拉机、汽车辗压出来的旷野路,两个车辙中间还长满了劲草,不时地刷着越野车底盘,发出沙沙响声。三菱越野车一路狂奔,车后卷起一股飞扬的尘土,随即被风吹去。车很颠簸,有一种在马背上奔驰的感觉,但很惬意。

开到一处平坦地,我让弟弟停下车,走到草地上观看四周。那是个难得的晴天,伊犁河谷两面的山麓都能看得清清楚楚,山顶上没有一丝云彩。过了中午,就会堆积起大朵大朵的积云,山峰就看不见了。伊宁市就像一个微缩沙盘,摆在眼前。伊犁河的有些河湾,在阳光下闪闪发亮,树木葱茏,阡陌纵横,尽在眼底。我们迎着山脊的风,呼吸着满含艾草和苦艾特殊芬芳的空气,应当说,这是离开久居钢筋水泥森林城市后的一种享受。我们继续驱车前行,就这样走了大约半个时辰,双辙土路把我们引向一个小山沟。

起初,山沟里的路还好走,两面山坡上是绿绸缎般的牧草,十分养眼。走着走着,路难走起来。是春天雪水融化时冲出的沟壑,还是雨水纵横划出的壕堑,那路面有一道道的深痕。弟弟有时不得不把一侧车轮开到草坡上行驶,草坡太陡时被迫回到双辙土路。我们在艰难前行。这时我才觉得弟弟的确有先见之明,在这种路上轿车肯定不行。突然,三菱越野车的底盘被托住了。我和弟弟不得不下车,一看原来路中的土墩顶起了越野车的底盘。

我在一旁观看车势,弟弟上车试图开出这个困境。他先是倒了倒车,然后加足马力冲上去,但是枉然,车的前轮上去了,底盘还是被土墩顶起,后轮够不着地,只能在那里空转。这很无奈。车后备箱也没有什么可用工具。这里还没有手机信号,无法求救。天无绝人之路,正在困守中,从前方迎面来了一位骑马牧人,在他胯下还夹着一把铁锹,真是幸运至极。弟弟把车倒回来,向那位牧人借用铁锹,哪知那位牧人二话没说,跳下马来三下两下把那个土墩铲平了。还说:“真不好意思,到我们苏勒阿勒玛塔路这么难走,还把你们困在这里了,再往前走就没什么障碍了,可以放心开过去。”我们向他表示感谢,他和我们握了握手,以示告别,便忙他的活计去了。

不一会儿,车就开出这个小山沟,进入苏勒阿勒玛塔。这是一条开阔山谷,流着一条山溪,溪水声哗哗作响,我想大概就是因为这条山溪,才被称作苏勒阿勒玛塔。山溪两边长着茂密树丛,那树丛中就有野苹果树。阿勒玛塔“苹果谷”的由来或许如此。额冉的家就在近旁。那是一个依山傍水,坐落于高台上的牧人小院。进得院来,左手是一溜马厩,之后是一排向阳的房屋,矗立于高台之上,充满阳光;右手是一块开阔地,既可以堆放储草,也可以拴马或圈牛羊,可以说是得心应手,很是舒惬。只是主人已经离去,温暖的阳光照在墙体,似乎还留有他的余温……那是一种刻骨铭心的记忆。

按照哈萨克人的传统习俗,老人走后,家产将由幺子继承。现在,这个院子就由他小儿子努尔达吾列提继承。我们看望了他们,表示凭悼。返回还是那条颠簸的双辙土路,我们一路扬尘而返,迄今不能忘怀。

二

多少年后的2022年,我两进苏勒阿勒玛塔。

今年2月28日深夜,大妹妹古丽巴哈尔打来电话,说妈妈病重今晚住院,住进重症监护室,已经昏迷。大妹是心血管医生,曾经是这家医院的老干病房主任,不到万不得已,她不会轻易这样说的。

我立即买了机票连夜飞往伊犁。下了飞机就赶到医院重症监护室。已经是子夜时分,母亲处于深度昏迷状态,嘴和鼻子插着各种管子。医生说母亲已经不能自主呼吸,也不能吞咽,现在完全靠着仪器和药物在维持生命。

大妹妹说,妈妈住进来时还清醒,但到了病房突然昏迷,肌酐指数居然超过900微摩尔单位,这些数据和医学术语我不太懂,但事实就是母亲深度昏迷。我对妹妹和医生们说,我们不能轻言放弃,我对母亲能够康复充满信心,妈妈是个意志坚强的人,生命力也很顽强。

过几天,母亲的病情由最初的突发抽搐、出现快速房颤、血压不稳、人工呼吸,到渐渐地恢复为窦性心律,血压药物维持稳定,白天可以关闭人工呼吸机,实现自主呼吸,时间最长8个小时。超过这个极限,血液中的二氧化碳难以排放,那会带来新的病变,所以会适时启动人工呼吸。体温可控,一旦出现高烧,就会昏迷不醒。起初,由于母亲对人工呼吸等有抗拒心理,总想下意识动手拔掉那些插管,护士便把母亲的手拴在病床两侧的护栏上,并使用了镇静剂安定,让她处于平稳昏睡状态。

我从北京带来了安宫牛黄丸,但医生不让用。我与北京的中医教授朋友电话沟通,他得知我母亲血压不稳,建议先不要用安宫牛黄丸,他说安宫牛黄丸会使血压下降,有风险。于是,我听从了他的建议。

但是,意想不到的是,母亲出现胃壁瘫痪,胃蠕动减缓,不能向肠道自然输送。这是我闻所未闻的新情况。

“血小板又出现问题。”妹妹说。血小板降低,一旦内脏或颅内出血,就很难控制,医生建议输血浆。这时我才得知,母亲是B型熊猫血,这种血型奇少。医院说,州血液中心目前没有这种血型血浆,让我们也在社会上找一找。大妹妹把这种血型信息发给两个小妹妹,让他们发布到微信圈找一找,结果还真有回应者。后来,医生给大妹妹发信息,说这种血型血浆已经找到,不用在网上寻找了。医生说,输入的血浆,正常情况下在患者体内只会停留七天,如果自身造血功能不正常,七天以后输入的血浆会排出去,还得需要新的血浆。人体真是奇妙,是一个神秘的微循环系统。

三

那几天,我有空就到周边山川走一走,在春天来临,地气上升之际,以吸纳天地精华,接地气提阳气,回来到病房握住母亲的手,让她通过我接天地阳气,补补身体,恢复阳气。3月21日,正值春分纳吾热孜节,伊犁这边由于疫情原因限制集体聚会。我与四弟和小侄子一起驱车来到苏勒阿勒玛塔。

这里的路况已经完全变了样,“村村通”工程的实施,打通了这里的路并铺设成柏油公路,路中划有分道线,完全是一派现代景象。我不时地望望东面的山梁,当年五弟驾着墨绿色三菱越野车,在山脊土路上我们一路颠簸的景象复入眼帘,扬起的那股长长的尘烟似乎还历历在目。此刻,山脊的雪还没融尽,我们顺着河谷的柏油公路一路疾驶,匆匆穿过公路两边坐落的村庄,色彩斑斓的屋顶和墙壁像幕布一般闪过。

在一处峡谷,两边的岩石峭壁紧锁河流。我忽然明白,原来这里才是苏勒阿勒玛塔河谷昔日的障碍,现在被柏油公路轻松穿过。忽然看到前方有两口子骑着两匹马,各自驮着硕大的两个马达子,骑在马背上随着马儿的花步而行。在两匹马后有一只大白狗,吐着舌头一路小跑紧跟,却是十分自信,真是一幅奇妙景象。我用手机拍下了这幅画面,发在我当天的微信群里,也算是我这一天的日记。

我们超越了这两口子马和狗的队伍,继续前行。忽然,在一道河湾开阔地上,有一只山雉信步而行,在阳光下向我们展示着它华丽的羽毛。这在过去是不可想象的,看来野生动物保护法规的确深入人心,人们都知道要保护野生动物。记得有一次从父亲墓地回来时,一只山雉突然从公路左侧飞起来,在我们车前划过一道美丽的弧线,落到右边的田野里去了。我甚至来不及给它拍照。但是,那道美丽的彩色律动弧线,迄今在我眼前时常出现,真是一种动人的记忆。这种美丽瞬间,在人生中只是可遇而不可求,它能让你内心宁静饱满。

我们一路前行,初春的景象就在眼前。在河湾处,在山坡上,可以看到残雪退去后萌生的绿色牧草。树枝还没有发芽,但是随风摆动的枝条,已经显现春的柔姿,让人爽心悦目。

我们一路驱车而上,越过了额冉亲戚的老屋,我想能走到哪里就先走到哪里,回来时再造访老屋现在的年轻主人。

开过这里,山谷缓缓向东弯去,我们顺势而去。河水在山涧哗哗流淌,河道两侧公路两旁尽是茂密树林,巨大的山杨正在被阳光和春风唤醒,山风穿过枝叉只有嗖嗖的响声。而山岗上的羊群,却与白云交织在一起。我们忽然遇到一片冰桥,越野车强行越过了冰桥,但前方的涵管桥梁被山水冲毁,路到此处就断了,我们只能就此折返。就在近处的阳坡上,散落着牧人的房屋,那屋顶一律是彩钢罩着,门前有几头牛早早的卧地反刍,拴马桩上拴着备好马鞍的马,在那里悠闲地甩动头颅,很是惬意。

在返程途中,遇到了方才的那对夫妇,骑着他们的马,带着他们的大白狗迎面而来。看来他们的家还在山谷深处。偶然看到一只鹰在空中翱翔,有时又会俯冲到山脊,真是随心所欲,我把这一动态图景拍了下来。

我们回到了额冉的老屋。院前河滩辟出一块开阔地,应当是旅游季节停车场。在河对面山洼里支着一溜赋闲的毡房,那是夏季旅游点。额冉的小儿子努尔达吾列提出门迎接了我们。在他家老堂屋正墙上挂着他老父亲额冉和他母亲的遗像,额冉从照片里用慈祥的眼神看着我们,我的内心感受到一种别样的温暖。

我和努尔达吾列提聊了起来,问他的生计如何?羊群在哪里过冬?他说有一些马,有一些牛,还有300只羊。到了冬天,要去阔克江巴斯山的冬牧场过冬。不像过去,要赶着羊群跋涉,几天几夜才能赶到冬牧场,过了冬再赶着羊群几天几夜回到这里。现在方便得很,300只羊一个大卡车分上下三层隔板就可以拉回来了,一天就能到冬牧场,一天就能返回春牧场。只付卡车司机3000元运费就可以了。他还告诉我这条路在山谷那边已经修好,今年如果把这一段路连上,从这里就可以驱车前往赛里木湖,距离阔克江巴斯山的路程也就近了……

这也是一种新气象。不过我听说,羊群还是长途跋涉好,这样一来可以避免羊群患病,二来羊的肉瓷实好吃。但是,现在的新一代牧人有他自己的想法,只能由他们去了。

四

我们辞别他家回到伊宁市。

母亲的病情稳中向好。按照医生的说法,住进重症监护室的病人,呼吸机的管子最多插两个星期,然后就是切开气管。

医生和我面谈,让我们做最坏的打算。我和大妹商量不要做创伤性救治,即:不要切开气管。母亲有糖尿病,又有诸多综合症状,恐怕切开气管会进一步引发难以预料的感染或其它症状,还有难以愈合的危险。不要在出现心脏骤停状态下实施按压心脏急救。母亲86岁了,年迈体弱,胸部骨骼经不起突施重力,会出现骨折。这些道理也给其他几个弟弟妹妹做了解释。另外,还有一些亲友提出,在重症监护室救治时间长了,母亲太受罪了。我反问他们:“你们的意思是不是让医生把管子一拔,把呼吸机停了,眼睁睁看着母亲血液循环无法排除二氧化碳,没有自主呼吸无力咳痰,导致窒息而亡?”他们无言以对。

当母亲从十多天的昏迷状态睁开眼睛看着你时,不仅仅是感动,更是一种生命的顽强与力量。要对生命充满尊重和敬意,不能轻言放弃。更何况这是母亲。那时,母亲住院36天了,已经创造了一个生命的奇迹。我相信奇迹还会出现。

期间,母亲出现过感染,也被克服……

然而,4月15日,母亲病情突然加重。17日上午,我去了医院,妹妹说了妈妈的病情,建议出院回到家里。我同意了妹妹的建议。于是,我们将母亲接回家里。小妹妹对躺在自家床上的母亲说:“妈妈,你看,我们回到家里了,你现在躺在自己床上。”母亲居然大大地睁开了眼睛,先看着自家的天花板,然后看看左右两侧熟悉的环境,于是慢慢地闭上了眼睛,就像睡了过去,走得很安详。

我的眼泪顿时涌出眼眶,我极力克制住自己。母亲68年前生下了我,昨天她让我过了68岁生日,今天安然离我而去。

我们把母亲安葬在父亲墓旁,了却了老人家的夙愿,那天来了很多人,额冉的儿子努尔丹兄弟也在。

后来,努尔丹请我到他家吃饭,这是哈萨克人的习俗:家里有人亡故,亲戚朋友要邀请出来吃一顿饭,以示安慰。于是,我又一次进了苏勒阿勒玛塔谷地。

努尔丹家就在我们曾经疾驶而过的村庄里。村子下方有一小学,正好赶上学生中午放学,身着统一天蓝色校服的学生三三两两地走在公路边,映衬出另一番景象。

努尔丹的家院很舒适,大门北侧是一排向阳的两间大屋,南侧是一溜三间新房,院西是一排羊圈,院中还码着越冬没有用完的干草垛子。他给我介绍说,北边的屋是他过去自建的,东边的屋是后来国家助资统建的。个人出资3万元,可以助资盖80平方米的房,个人出资5万元,可以助资盖100平方米的房,如果个人出资7万元,可以助资盖160平方米两层的房。全村的人都是这样。

他说到,镇上的领导挺好,村民盖房时,几乎家家户户都去,帮他们解决实际困难。现在,他家孩子已经进城工作,在城里买了房也买了车,忙于他们自己的工作。而他们两口子住在这个院子已经很好了。显然,这是一个知足的人,一个知足的家庭。

上一辈人走了,下一辈人还得继续生活,接续亲情友情,人生大概就是这样一个规律。

望着门口的公路,我在心想,穿过村子的这条公路,还要越过草原,从这里就可以驱车前往赛里木湖,或许今后这里将成为驴友、自驾、房车、摩托、自行车、背包客旅游的新热线……

版权声明:本文系农民日报原创内容,未经授权,禁止转载。任何单位或个人转载,请致电010-84395265或回复微信公众号“农民日报 ID:farmersdaily”获得授权,转载时务必标明来源及作者。如有侵权,本报将保留追究其法律责任的权利。

更多精彩内容请关注公众号“零度往上”