编者按

植物生长调节剂(下称“植调剂”)是一类与植物激素具有相似生理和生物学效应的物质,或人工合成的对植物的生长发育有调节作用的化学物质和从生物中提取的天然植物激素。其作用主要是调节植物生长发育,在农业生产中应用广泛。

而让植调剂进入公众视野的是“爆炸西瓜”事件。后来被证实纯属谣言的“避孕药黄瓜”事件,以及与植调剂无关的“空心草莓”“带刺黄瓜”“拉直黄瓜”等让公众“谈植调剂色变”。今年8月,陕西西安市鄠邑区秦渡镇禹王庙村2万多斤打了乙烯利的葡萄被集中销毁。工作人员把打了催熟剂的葡萄挖深坑消毒、撒上生石灰后掩埋。该事件经相关媒体报道后再次将植调剂推到风口浪尖。

农业生产中植调剂是不是必需投入品?植调剂安全吗?植调剂产业该如何发展?11月3日,第五届植物生长调节剂发展与应用交流会给出了答案。

11月3日,由中国农药发展与应用协会主办的第五届植物生长调节剂发展与应用交流会在重庆召开。与会专家领导围绕植物生长调节剂(下称植调剂)产业发展现状、研发动态及产业未来共同探讨交流,肯定植调剂在农业生产中作用和地位,认为植调剂是发展现代农业、保障农产品安全和提质增效的有力科技武器,其科学合理、正确规范使用植调剂关乎产业未来,政府、企业、高等院校以及科研院所、农技推广部门等各方应携手做好技术指导及科普工作,促进植调剂产业持续健康发展。

角色:调控技术中植调剂无可替代

中国农药发展与应用协会会长刘永泉认为,以应用植调剂为核心的植物生长调控技术的使用已成为当前农业种植生产中最为活跃的专业领域之一,其对农业进步的贡献正在不断地得到提升。作物栽培中调控措施无所不在,无论什么作物种类和品种,都在一定程度上丰富和完善了产品的经济性。植调剂在调控技术中无可替代的角色越来越受到重视。在农业生产过程中,对能否科学、合理、正确、规范地使用植调剂,也逐渐成为检验衡量农民掌握栽培技术精细、精准程度的明显标志。

全国农技推广中心药械处处长王凤乐表示,植调剂使用成本低、用量少、见效快、投入产出比较高,其作用独特、不可替代、潜力巨大,对农药使用量零增长、农业绿色发展具有重要的意义。但是在应用过程中出现了药害和安全性等诸多问题,客观来说,并不是产品本身的问题,更多的是使用技术问题,做好科学指导农民安全用药显得尤为重要。

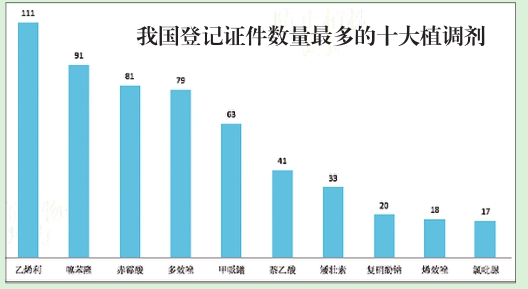

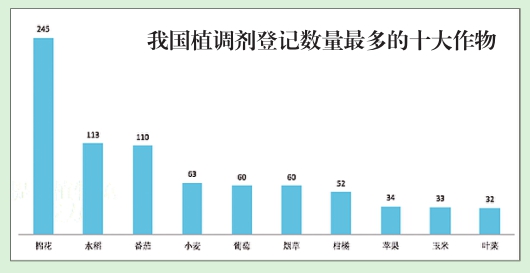

“植调剂是发展现代高产、优质、高效农业的需要,也是适应农药使用量零增长计划的需要,全球范围内已商品化的植物生长调节剂品种达到100多种,主要有对氯苯氧乙酸、乙烯利、甲哌鎓、矮壮素、噻苯隆、赤霉素等,应用范围包括蔬菜、果树、棉花、烟草、水稻、小麦、玉米和大豆等作物。发达国家也广泛使用植物生长调节剂,如欧盟允许使用的有40多种。在中国登记的植调剂品种44个,从产品毒性看,99.7%都是低毒和微毒产品,无高毒产品,中毒产品仅占0.3%,从登记作物上分析,棉花、水稻、番茄、小麦上登记最多”农业部农药检定所药效审评处副处长王晓军说。

中国农业大学吴学民教授以1-甲基环丙烯在果蔬菜花卉保鲜技术上作用阐述植调剂的作用,他认为这是农业种植的一场巨大变化。

中国农业大学谭伟明博士认为,植调剂用量少、功效突出,应用面积大,能使作物增产提质,使用得当能提高肥料利用率,在肥药减施背景下,植调剂产业迎来发展机遇。从生产需求看,植调剂是农业生物药物中最活跃的领域方向,也是作物抗逆增产、省工增效、安全生产中作用独特、潜力巨大、需求迫切的新技术。

现状:创新能力弱应用技术应提升

当前植调剂产业发展面临哪些问题?中国科学院成都生物研究所研究员谭红指出,目前中国植调剂研究主要存在以下问题,主要包括原始创新研发能力薄弱,新品种较少;生产技术水平低,生产成本较高;应用技术需要更大空间的拓展和提升,未来我们的方向必须要围绕研究植调剂(微生物源)可持续创新研发的技术,开发高效低毒新型植物生长调节剂的产品,进行新型植物生长调节剂产业化开发及产品应用技术示范等,她再次强调植物生长调节剂是农产品生产的重要物质,化学农药减施是绿色农业发展的重大需求。

从市场层面看,“目前市场上出现不少以肥代调(隐性添加)类的产品,其造成的负面影响对产业发展不利”四川国光农化股份有限公司作物技术部经理张江文说。

“在实践中,尤其是在农产品质量安全事件中,暴露出人们对植调剂的科学认识问题。由于植调剂对时间、浓度、位置、使用方法,技术要求很高,所以对植调剂要正视问题,创新引领,规范管理,科学应用。要形成一条从生产、推广到应用的完整的监督管理体系。”王凤乐说。

中国农药发展与应用协会植调剂专业委员会主任委员、中国农业大学段留生教授认为,植调剂的社会认知度和科普宣传还不够,对其不正确的认识影响了行业的发展。今后要加强宣传,引导公众正确认知和了解植调剂,同时要加强应用技术的普及,使其为农业增产、农民增收做出更大贡献。

未来:技术服务、自主创新上下功夫

针对植调剂发展现状,未来产业如何发展,刘永泉提出四点建议:一是生产企业作为行业发展的主体,应重点在资源整合、技术服务和自主创新上下功夫。通过组建产业创新联盟等形式共同打造自主创新平台。二是做好行业自律,延伸产品服务。适应农药管理新要求,努力提升产品质量,规范产品标签及使用说明。加快植调剂产品在特色小宗作物上的登记,为农业种植生产提供优质高效的产品。此外,企业要做好品牌及优势产品的宣传推介工作。三是建议行业主管部门制定全行业的产业发展规划,引导行业有序发展,出台鼓励和指导植调剂产业发展的意见,从政府层面整体推动,通过政策导向和资金扶持,引导和鼓励行业兼并重组,资源整合,尤其是人才力量的整合。四是行业协会要进一步做好服务工作。深入一线调研,多关注行业发展中的热点、难点问题。同时,积极协调好科研单位和相关企业的优势资源对接。联合企业加大对使用者的培训,做好技术指导和科普服务工作。

中国农药发展与应用协会花荣军秘书长表示,协会将和行业权威专家一起,在协会传播委员会成员参与下做好植调剂科普及技术推广。

从研发方向上,谭伟明认为植调剂创制新产品一定要遵从生物调节剂和绿色高效化学调节剂的源头创新和全链条创新,应用新材料新技术,研制安全高效、精准靶向的新制剂,针对生产问题和需求建立新产品应用和配套综合技术。

作为产业发展主体,植调剂企业用实际行动推动产业发展。四川国光农化股份有限公司30多年来一直致力于中国植调剂的研发、生产、应用技术研究、技术推广及培训等工作;目前已获得植物生长调节剂原药和制剂登记证46个,日前成立作物调控技术研究院,加强针对成分及作物的应用技术探索和针对用户、经销商、管理者的植调剂知识培训。

重庆双丰化工有限公司总经理赵家永表示,该公司用120亩地组建一个植调剂产业园,正和多家科研机构和高校合作筹建研发中心,做好新产品研发,进行工艺改进。

据江西新瑞丰生化股份有限公司副总经理周金龙介绍,新瑞丰是全球最大的赤霉素原药制造商,未来企业要聚焦于作物、用户、产品,做好建立作物生长调节解决方案,为种植者提供技术服务、开发合理的产品组合,真正做到以农民的需求为己任。

本次会议由重庆双丰化工有限公司承办,四川国光农化股份有限公司、江西新瑞丰生化股份有限公司协办,会议还邀请了中国科学院大连化学物理研究所研究员赵小明针对寡糖植物抗逆诱导剂研究及其在绿色农业中的应用做了重要分享,中国农业大学农学院田晓莉教授在会议上以“棉花”为例讲到植物调节剂从植物体外施加能改变内部激素系统的化合物,以影响植物生长,针对棉花的生产方向、化控技术、株型调控、化学封顶、脱叶催熟及棉花机械采收等问题做了详细解读。来自我国植调剂管理、推广、应用、科研、生产、经营等相关部门和单位的领导、专家、代表近200人参加了本次会议。