题记

都说现在的蔬果、口粮失去了原来的香味,归根结底在于中国农业施肥存在结构失衡的问题,农民为了保持高产,大量施用氮、磷、钾等大量元素化肥,这使得农田中微量元素缺乏问题日趋凸显。而中微量元素是植物中不可或缺的重要元素,虽然含量很低,但必不可少。在国家的大力推广下,人们普遍认识到了中微量元素对作物产量和品质的重要作用,这给中微量元素肥料产业提供了一个良好的发展空间。9月份,在贵州省瓮安县召开的第一届中微量元素肥行业技术交流会上,中微肥业内的知名专家、企业代表和经销商共同探讨中微肥如何融合、如何推广、如何盈利和如何与农化服务对接等热点问题。

近年来,中微量元素肥料已经成为行业热议的焦点。9月份,在贵州省瓮安县召开的第一届中微量元素肥行业技术交流会上,中微肥业内的知名专家、企业代表和经销商共聚一堂,探讨中微肥如何融合、如何推广、如何盈利和如何与农化服务对接等热点问题。原化工部副部长、中国石油和化学工业联合会原会长李勇武在会议中强调,随着化肥零增长政策进入实施期,中微量元素肥也迎来重大机遇。他指出,近年来,随着肥料市场的放开以及农业生产技术的不断发展,中国肥料应用趋于养分平衡方向发展。过量施用高浓度大量元素肥料以及有机肥的应用相对滞后带来的负面效应,使人们普遍认识到了中微量元素对作物产量和品质的重要作用,这给中微量元素肥料产业提供了一个良好的发展空间。针对性地施用中、微量元素肥料,不仅可充分发挥中、微量元素肥料的经济效益,而且可作为提高中、低田产量的有效技术措施。他同时指出,当前,许多企业不仅在大量元素化肥中添加中微量元素,也开始规模化生产中微肥。虽然中微量元素肥料生产技术有了较快的发展,但是还存在生产工艺简单、生产规模不大、技术含量不高等问题。未来中微肥行业该何去何从?

从行业改革中觅商机

今年以来,中国石化行业供给侧结构性改革和传统产业转型升级已经进入关键阶段。中国无机盐工业协会会长王孝峰指出,中国农业施肥存在结构失衡的问题,农民为了保持高产,大量施用氮、磷、钾等大量元素化肥,这使得农田中微量元素缺乏问题日趋凸显。而目前国家实施的供给侧改革顺应了未来行业发展的要求,特别是在目前化肥行业发展的总量受到限制,未来新建产能原则性不再批准的行业形势下,以中微量元素肥为重点的新型肥料产品和以此为驱动的行业企业有着快速增长的机遇。

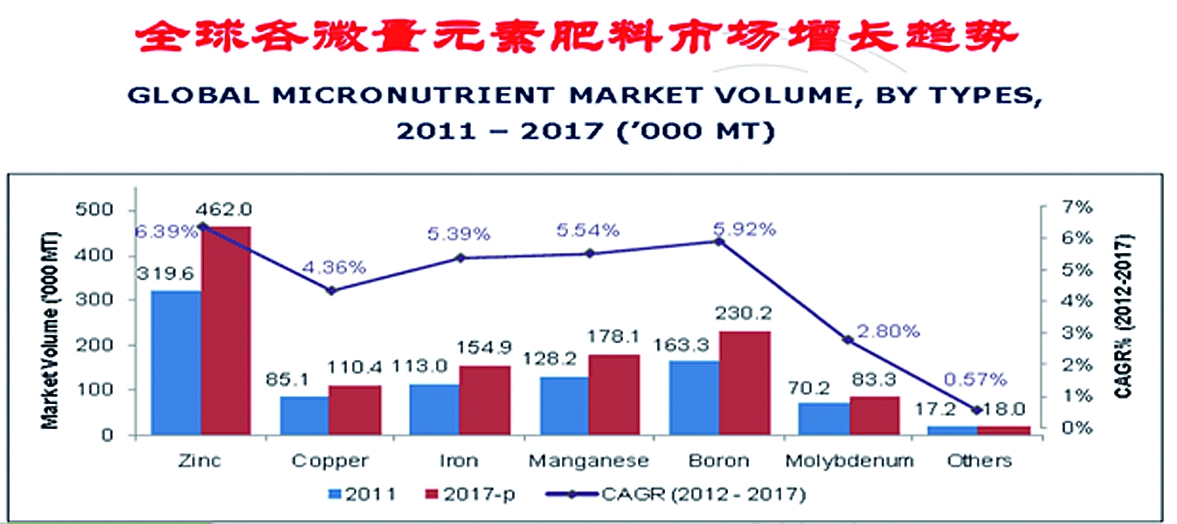

而来自中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会的一组数据也支持了这一观点。2016年中国新型肥料产业实现生产总值近1000亿元,利润达到近138亿元。按不同类型的肥料领域分,2016年,中国新型肥料的产量为3700万~4100万吨,应用面积达10.2亿亩,实现增产粮食约260亿千克/年。其中,中微肥逐渐成为行业亮点。中微量元素虽然在植物中的含量很低(约为0.2~200毫克/千克),但却是植物生长所必需的营养元素,缺一不可。以此为驱动的中微肥行业前景可期。

向细分品种要效益

记者从全国农技推广服务中心分析的大量测土配方施肥数据中了解到,国内钙、镁、硫、铁、锰、铜、锌、硼、钼等中微量元素含量在临界值以下的土壤面积分别达64%、53%、40%、31%、48%、25%、41%、84.5%、60%。专家指出,过去的不合理施肥已造成土壤中量元素钙、镁、硫和微量元素锌、铜、铁、钼、锰、硼失衡日趋严重,也使得土壤酸化越来越严重。中微量元素用得好,对农作物十分有益。

但是究竟哪种产品能在市场中大获收益脱颖而出?深圳德国钾盐贸易有限公司黄高强博士表示,镁是组成叶绿素的必需元素,同时也是促进光合产物的运输、提高作物正常生理代谢抗逆性的重要元素。目前欧洲对镁肥的施用最为重视,其次是东南亚和北美,三个区域占全球镁肥消费量的70%以上。但中国镁肥的施用量很小,之前主要用于出口。根据农业部的数据,去年中国大约有21,386万亩(占总耕地面积的53%)土壤缺镁,其中有14,558万亩(占总耕地面积的36%)土壤严重缺镁。未来镁肥的推广可能在几年内不断升温。

瞄准土壤修复领域,很多中微肥企业也在发力。中国建材下属天津水泥工业设计研究院有限公司一直致力于硅钙钾镁型土壤调理剂技术的研发和生产。参会的李小燕博士告诉记者,公司投资的中材鼎原生态肥业有限公司已经开始试产运行。硅钙钾镁型土壤调理剂既可以补充土壤缺乏的硅、钙、钾、镁等元素,增强作物抗逆性,又可以调节土壤的酸碱度,钝化并减轻重金属元素的污染。

淄博天邦化工有限公司董事长牛志军告诉记者,不是危言耸听,缺硼有可能造成作物颗粒无收。例如油菜缺硼会造成花而不实,严重可致绝产。同时,硼的适用范围很广,如水稻、玉米、小麦等大田作物都会需要,而且单价不高,增产效果好。

当下很多大化肥企业采购中微量元素肥就是要提高肥料效率并增加卖点。中微肥企业一方面要自创品牌,一方面也可以借融合扩大销量。

向核心科技要盈利

上世纪80、90年代,中国第二次土壤普查有效解决了氮、磷缺乏的问题,随之带动了尿素、磷酸二铵等产品的推广,缺钾的问题也得到了重视。测土配方施肥则带动了复合肥、配方肥的推广。在肥料零增长、优化产能的风口下,中微肥正处于时代的风口浪尖,中微肥与大化肥的联姻也受到了业内人士的认可。但简单的在大化肥中添加中微量元素似乎并不可行。有些营养元素之间存在拮抗作用(拮抗作用是指某一营养元素(或离子)的存在,能抑制另一营养元素(或离子)的吸收),比如氮、磷、钾等大量元素的施用会造成作物微量元素的吸收受到抑制。钙、镁、硫等中量元素的施用也会造成作物微量元素的吸收也受到抑制。同时,土壤的酸碱度、氧化还原条件及土壤的固定作用也影响着作物对微量元素的吸收和利用。而微量元素离子与肥料中的磷酸氢根、磷酸根形成沉淀,阻碍作物对微量元素的吸收。不合理的施肥方式及微量元素复合肥料生产方式也让微量元素被作物吸收利用的效率显著下降。西南大学资源环境学院博士刘敦一告诉记者,中微量元素营养和肥料研究应该与作物的生理需求、土壤状况和元素之间的养分互作关系相结合,同时也要考虑不同元素、不同区域、不同作物上的施肥方式。

那些大型肥料企业是如何做的呢?参加此次会议的史丹利农业集团股份有限公司技术中心总经理卞会涛介绍了史丹利在中微肥研发推广方面的工作。他指出,史丹利公司重视研发平台的建设,与国内各大科研机构及院校缔结合作,做好产学研转化,用更好的技术服务于中国农业。企业重点发展以中微量元素肥料为代表的新型肥料产品。

中化化肥王子浩告诉记者,螯合微量元素技术在肥料中的应用与发展十分关键,这也让中微肥与大化肥实现了无缝对接。而与大量元素肥料配合进行土施的条件下,螯合态微量元素的补充方式具有自身的优势。公司开发的螯合肥升级产品,已经广泛应用在大田作物和经济作物上。项目为跟踪实际应用效果,在山东、江西、安徽和湖北四省份的用户中,委托当地农科院或土肥所开展了肥效对比试验。结果显示,与对照肥料相比,增产在8%~24%不等,从投入产出计算的经济效益也有一定提升。

汕头微补公司首席营养专家余涛表示,第一代微肥产品是原料型微肥,第二代微肥产品是螯合态微肥,第三代微肥产品则是制剂化微肥。中微量元素制剂技术和应用前景可观。他认为未来的微肥产品将是定制化的微肥。如为某一作物的(如:水稻)某一生长期(如:果树花期)、某一功效(综合缺素)、某一设施(如:中央喷灌圈)定制的制剂化微肥。企业的核心技术优势将在未来竞争中显现出来。

向农化服务要未来

制约中微肥行业发展的因素从长期看是大量元素养分限制因子、农业主体分散,农业决策水平不高和农化服务长期处于无利可图困境等。而农化服务这块业务实则非常重要。石油和化学工业规划院朱彬彬认为,随着大量肥料施用基本到顶,企业单纯从产品角度出发已经不是中微肥未来发展的方向。在中微量元素肥盈利模式的选择上,企业生产微量元素肥除了与传统肥料相结合,实现降低混配成本外,还应与农化服务相结合。未来的中微肥在农化服务时要注意施前和施后评估、微量元素肥增量带动大量元素肥减量的效果和服务不同经营规模的主体时的利益分割。她建议企业,以含微量元素专用肥的农化服务为重点,还要主动整合微量元素施用后的表现及数据。

中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会秘书长叶丽君展望未来农业的发展方向后告诉记者,农业的竞争模式已经转变,从单纯的量的竞争转向质的竞争。普通肥料过度竞争趋势明显,产品结构的调整、升级成为主流,新型肥料、特种肥料成为热点。值得一提的是,目前中微肥行业从单纯农资商品销售竞争转向以产业链为纽带的体系化竞争,上下游整合、价值链打造成为竞争的主体。以农业服务、农产品经营为主业的经营体开始纵向延伸进入农资经营。

专家建言顶层设计

李勇武强调,未来,中微肥行业的发展还需从加强肥料施用的针对性、高效性、环境友好等方面入手,加强中微肥新产品研发技术、施用技术、农化服务推广体系建设,促进中微肥产业及应用技术的发展。与会专家表示,通过“十三五”期间的发展,使中微肥行业发展进入国际先进水平行列。同时应加大化肥营销模式转型及推广力度,满足现代农业的需求。行业专家提出三点建议:第一、通过提升技术水平、加强应用研究等工作,增强我国化肥产业的竞争力;第二、通过产业结构调整,提升企业精细管理水平,提高行业整体效益;第三、通过提高农化服务水平,科学施肥,提升产业规模和产品附加价值;加强对外交流,提高我国企业国际化经营水平。记者会议上了解到中化化肥、史丹利、营口菱镁化工企业代表也谏言,中微量元素肥应打破行业界限,加强化工产业与农业的融合,具体体现在化肥生产企业对化肥流通环节的延伸发展,互相渗透。强化农化服务手段,真正服务到田间地头,用先进的农技服务和适用的农机设备等,助力绿色肥料和健康农业的发展,为实现农业现代化做出贡献。