□本报记者焦培培

一种农资产品,生产企业称它为肥料,而合作社看了产品标签却认为是农药,使用后合作社的石榴遭受巨额损失。是肥料还是农药?没达到相应的防治效果算不算假农药?合作社和生产企业争执不下。这是四川省会理县红太阳生态种植养殖专业合作社(以下简称红太阳合作社)遭遇的一起肥药乌龙事件。该乌龙事件的核心在于,这种产品在标签上既注明“植物源杀菌剂”,又标注着一个肥料登记证号。红太阳合作社负责人闫同光反映,2016年,他们的20余亩石榴基地因使用这种农资产品遭受约31万元损失。在索赔过程中,这种产品陷入身份之争。对此,两地农业执法部门认定意见相悖,《农药管理条例》相关表述存疑,让这起事件愈发扑朔迷离,至今未决。

买药防病 石榴遭殃

石榴基地的损失,应由谁来承担?

2月底,记者在北京见到从四川赶来的闫同光。他告诉记者,一定要搞明白让他损失惨重的问题农资到底是不是“假农药”。

闫同光口中的问题农资是潍坊某作物病害防治有限公司生产的靓果安、溃腐灵、大蒜油和青枯立克。2015年11月,经涉事公司业务员刘某推荐,他购买了这四种产品。

“当时业务员称,这四种产品是农药,能防治石榴跳斑病。”闫同光在涉事公司的官方网站上也查询到,这四种产品的功能介绍明确说明能防治各种相关病害,于是放心购买了业务员推荐的产品套餐,价值2000元。

自2015年12月起,闫同光按照业务员指导,在石榴基地持续使用上述四种产品进行病害防治,从清园、发芽、开花到坐果,贯穿全程。

但2016年5月,个别石榴果实表面突然出现跳斑,他发现后立即联系业务员。“业务员让我使用靓果安、大蒜油的同时,添加苯醚甲环唑或戊唑醇,促进内吸性。”闫同光回忆道。

从2016年6月开始,闫同光用靓果安、大蒜油配合苯醚甲环唑打了3遍,不但没见效果,跳斑病反而愈演愈烈。期间,他两次联系涉事公司业务员求助无果。一直到2016年7月,22.8亩基地的石榴树全都染上了跳斑病。

闫同光说,跳斑病严重影响品相,石榴一旦出现大面积跳斑就卖不出去,只能烂在地里。据测算,这次跳斑病直接造成经济损失约31万元。

是肥是药 含糊其辞

企业称产品是肥料,合作社却认为是农药,究竟是肥还是药?

闫同光认为,涉事公司销售给他的四种产品是假农药,造成这次损失的跳斑病是细菌感染引起的病害,其产品标称为植物源杀菌剂,却没能有效杀菌。他要求对方赔偿所有损失。

对此,涉事公司刘姓负责人接受记者采访时表示:“我们销售给红太阳合作社的产品不是农药,更不是假农药,而是中草药制剂,是具有合法肥料登记证的肥料。”他认为,红太阳合作社的损失与他们生产的上述四种产品无直接关系,企业不应承担全部赔偿责任。

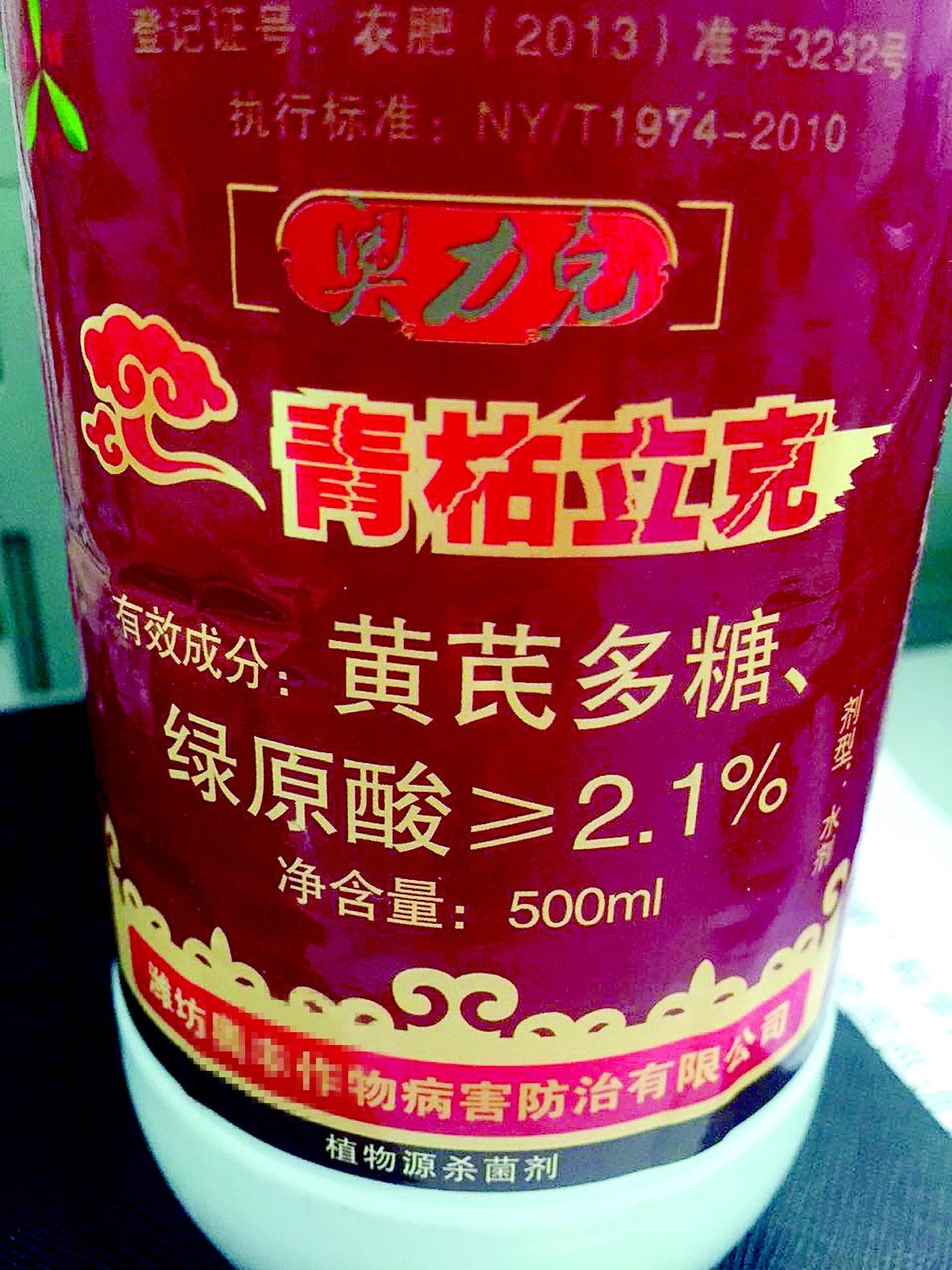

闫同光提供了涉事公司的瓶装青枯立克。记者看到,瓶身产品标签上标有“植物源杀菌剂”字样;同时在性能介绍中指明本产品为植物源杀菌剂,保护性好、触杀性强、无药害、无残留、无抗药性;而且明确标注防治对象为猝倒病、青枯病、茎基腐病、立枯病等。

标称“植物源杀菌剂”,该产品标签上却是肥料登记证号:农肥(2013)准字3232号。记者通过国家化肥质量监督检验中心(北京)网站查询到,这个登记证号对应的产品并不是植物源杀菌剂,而是微量元素水溶肥料。涉事公司其他三种产品标签与青枯立克类似,标称“植物源杀菌剂”或“杀菌剂”,用的却是肥料登记证号。

2017年2月,涉事公司与红太阳合作社曾会面协商。涉事公司提出承担一部分损失,但被闫同光拒绝。

身份存疑 二局相争

为确认该产品是不是假农药,闫同光求助于四川省会理县农牧局和山东省潍坊市寒亭区农业局,两个单位却给出了相反的结论。

会理县农牧局的鉴定意见与闫同光的判断基本一致。2016年8月31日,会理县农牧局在《鉴定意见》中认为,红太阳合作社使用涉事公司的产品作为石榴杀菌剂后,未达到相应的防治效果,致使大面积果面跳斑现象发生。会理县农牧局认定,靓果安、溃腐灵、大蒜油和青枯立克为假农药。

带着这份鉴定意见,闫同光找到涉事公司所在地的山东省潍坊市寒亭区农业局,希望在当地立案调查。没想到却得到了截然不同的答复。

2017年2月24日,潍坊市寒亭区农业局在《关于闫同光举报“假农药”不予立案的说明》中认为,会理县农牧局对假农药的认定,事实不清,证据不足,不予立案。

同样的产品,两个地方农业执法部门的认定意见却相互打架。涉事公司的产品能否定性为假农药成为主要分歧点。

会理县农牧局认为,产品包装上标注为肥料登记证号,但其标签上注明为杀菌剂,标注防治相关多种病害,根据《农药管理条例》第三十一条第一款“下列农药为假农药:(一)以非农药冒充农药或者以此种农药冒充他种农药的”之规定,可以确定为假农药。

而潍坊市寒亭区农业局认为,这四种产品标识有肥料登记证,判定肥料质量是否合格,应对其产品进行检测;如标签不合格,农业部门应按照《肥料登记管理办法》对其处罚。该农业局同时认为,会理县农牧局对上述四种产品认定为假农药,应对其产品含有成分进行质量检测,如含有农药成分,并未按法律规定进行登记,可以认定为假农药……如不含有农药成分,农业部门应按照《肥料登记管理办法》进行处罚。

新法颁布 或可解疑

产品标称“植物源杀菌剂”,为啥不能视作农药?

记者就此咨询多位业内专家,发现对这四种产品难以定性的症结在于现行《农药管理条例》对假农药的定义是:“下列农药为假农药……”

一位农药界专家认为,按此表述,一个产品能否定性为假农药,前提是这个产品属于农药。涉事公司的产品没有标农药登记证,只是标了肥料登记证。此种情况能否视作按农药销售,目前找不到明确依据。据此分析,一个产品不能视作农药,就不能定性为假农药。

闫同光查阅相关资料,找到一条文字依据:由农业部农药检定所主编、中国农业出版社出版的《农药经营使用必读》(2001年11月第1版)一书中,植物源杀菌剂归属于生物杀菌剂,而生物杀菌剂归属于农药。

“产品标称‘植物源杀菌剂’,为啥不能视作农药?”闫同光要一问到底。但多方求证后,仍然无解。

就在此事陷入僵持时,4月1日,《农药管理条例》2017年修订版(以下简称新条例)正式发布,其中第四十四条对假农药的定义是:“有下列情形之一的,认定为假农药……”新条例对假农药的定义删除“农药”两个字,变成“有下列情形之一的”。两字之改,能否让该事件出现转机?

山东德衡(潍坊)律师事务所律师李德均多年从事农资打假和维权,曾先后担任山东省农药学会和多家农药企业法律顾问。他认为,新版条例更加明确了假农药的范围,并指出“未依法取得农药登记证而生产、进口的农药”就是假农药。他指出,如果一个产品没有取得农药登记证,但在标签上注明杀菌剂等农药功能类别的名称,并宣称具有农药分类中某一项预防或控制病、虫、草、害方面的功能,就表明这个产品是当作农药在销售,可以认定为以非农药冒充农药。

李德均说:“新版条例在立法技术上更完善,在字面表达上更全面,这是行业立法的一大进步。”

“我要继续找下去,新条例颁布后,我希望能讨个说法!”闫同光充满期待。